店長さまのブログ『昭和の残党』より転載させて頂きました。

(以下、転載記事)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「 日出づる国 」 ブエノスアイレスの大和魂

大東亜戦争後、アルゼンチンに移住した高木一臣氏の回想録はこう書いています。

私が祖国・日本を離れ、このアルゼンチンに来て、五十年が経ちました。

一九五一年六月、私は全くスペイン語を知らないでこの国にやって来ました。

当時、無一物の私は、無料の国立夜間小学校のあることを知り、強引に校長先生にお願いして入学を許されました。そして、日本の大卒でしたが、子供たちと机を並べて勉強し始めました。

小学校を終えると、次に夜間の国立中学校に入学しました。二十六歳の時でした。

入学して一年、歴史の授業での出来事です。

先生は生徒を名指しし、教壇に呼び出して復習してきたかどうかを質問します。

その時、「ホセ、前に出ろ」 「ファン、前に出ろ」と名前で呼ぶのが常でした。

ところが私の場合、なぜか「高木」でも、下の名前でも呼びません。

「日出づる国の生徒よ、前に出ろ」と呼んだのです。

私はこれに対し、「先生、日出づる国の生徒よ、という呼び方はやめて下さい」と言いました。

「なぜか?」と反問する先生に向かって私は、

「先生、太陽は落ちたのです。日本はもう日出づる国ではなくなったのです」と答えました。

しかし、先生は

「君が太陽が落ちたと言うのは、日本が戦争に敗けたからか?」とたずね返してこられました。

私が「そうです」と答えると、先生はキッとした厳しい顔つきになりました。

そして、

「君は間違っている!日本が日出づる国であるのは戦争に強かったからではない。

日本はアジアで最初に西欧文明を取り入れて、我がものとし、世界五大強国の仲間入りをした。

そのことに示されるように西洋文明と東洋文明という全く異質の文明を統一して、世界文明を創り上げる唯一の能力を持った国である。この難事業をやり遂げるのは日本をおいて他にはない。

そのことに示されるように西洋文明と東洋文明という全く異質の文明を統一して、世界文明を創り上げる唯一の能力を持った国である。この難事業をやり遂げるのは日本をおいて他にはない。

日本がこの能力を持ち続ける限り、日本は日出づる国であるのだ。戦争の強弱などという問題は西洋文明と東洋文明の統一という大事業の前には取るに足らぬことなのだ。

君は日本が戦争に敗けたからといって、卑屈になる必要は少しもない。

俺は日出づる国の人間なのだという誇りと精神を失わず、胸を張って歩きたまえ」

と私に向かって言われたのです。

私はこれを聞いて、涙があふれ出るのを押さえきれませんでした。

・・・・・・ PHP研究所「愛国心の教科書」から

サムライ映画に出演した、らぷらた報知編集長の

高木一臣(たかぎかずおみ)八十八歳、さん

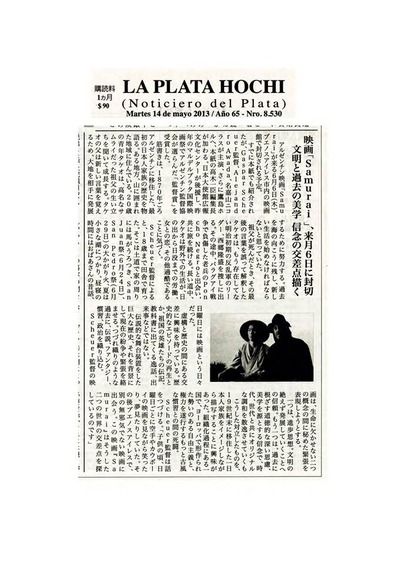

アルゼンチン映画監督Gaspar Scheuerによるアルゼンチンと日本の俳優が演じる、その名もサムライという映画が2013年6月6日封切られました。

昨今アルゼンチンの経済状況に呼応するだけではなく、なかなか映画館の上映にたどりつけない作品が増えている中、今夏のマルデルプラタ独立映画祭では監督賞を受賞しました。

アルゼンチンのガウチョと日本のサムライに共通点を見いだし、時代と文化が交差する作品です。

昨今アルゼンチンの経済状況に呼応するだけではなく、なかなか映画館の上映にたどりつけない作品が増えている中、今夏のマルデルプラタ独立映画祭では監督賞を受賞しました。

アルゼンチンのガウチョと日本のサムライに共通点を見いだし、時代と文化が交差する作品です。

アルゼンンチンに移住した家族が農村で生活をしているのはまるで日本の田舎そのままの姿です。最後のサムライである西郷隆盛がアルゼンチンにやってくることを信じた、サムライであったおじいさん(高木一臣演)に育てられたタケオ(ニコラス ナカヤマ演)が主役であり、その母親は河島美樹、父親は高島ホルヘと、いずれも日本人、日系俳優が占めており、またときに日本語でも会話が展開するので、まるで外国映画のようだという評判もあります。また、撮影されたサンルイスは美しい場所であり、映画の造形美が増されます。

(この写真はまるでガウチョ文学の最高峰であるマルティンフィエロそのものです)

出演 アレハンドロ アワダAlejandro Awada ニコラス ナカヤマ Nicolas Nakayama

ホルヘ タカシマJorge Takashima他

出演 アレハンドロ アワダAlejandro Awada ニコラス ナカヤマ Nicolas Nakayama

ホルヘ タカシマJorge Takashima他

ブエノスアイレスの街並み

高木 一臣

聞き手 長原 眞

私は思い立って、南米のブラジル、パラグアイ、アルゼンチンに住む『生命の光』誌の読者を訪ねる旅に出ました。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスは、「南米のパリ」と呼ばれるほど美しい街です。さまざまな趣向をこらした飾りが施されたバルコニーのある建物は、アルゼンチンの往時の繁栄を物語っています。

この街に住む高木一臣さんは、現地の邦字新聞『らぷらた報知』の主幹をなさっています。

― 早速ですが、高木さんは、どうしてアルゼンチンに住むようになられたのですか。

高木 私は戦時に生まれて、満州に行く気でしたから、大学時代はロシア語を学びました。ところが日本が戦争に負けたので、アルゼンチンへ来たわけです。

船で着いたものの、ここに住む気持ちはない。まあ、何でも見てやろうという若者のはしりみたいなものでした。ボカという港町の、下層階級の人が住んでいる地域の、大きな洗濯屋さんの一室を借りました。

近くにカミニートという通りがありまして、イタリア人の経営するカフェーがありました。そこへよくカフェーを飲みに行っていたんです。ある日のこと、私の近くのテーブルでカフェーを飲んでいるおじいさんがいます。

粗末な服装から、労働者の恩給生活者であろうと思っていたら、そこのボーイさんが、あのおじいさんを知っているか、タンゴの代表曲『カミニート』の作曲家、ディオス・フィリベルトだと言います。

びっくりしましてね。ブロークン・スパニッシュで挨拶したら、「シーガメ(俺について来い)」と言う。

それでついて行ったら、彼の家でした。どこの馬の骨かわからない異国の若い者を、世界的に有名な人が招いてごちそうしてくれる。それには感激しました。

フランシスコ・カナーロとの出会い

それから2年くらいたって、かなりスペイン語もわかるようになったとき、日本から来た芸能関係の新聞記者から、フランシスコ・カナーロをインタビューしたいので通訳してほしい、と頼まれました。

フランシスコ・カナーロは、戦後の日本を最初に訪れたタンゴの巨匠です。一等地の大邸宅に住んでいました。訪ねていったら、奥さんが出てきまして、

「今、主人は病気で寝ています。けれども、せっかく遠い国からいらしたのですから、ちょっと聞いてきます。どうぞ中にお入りになってください」

と言って、応接室に通されました。しばらく待っていたら、ドアが開いて、カナーロが入ってきました。

ネクタイを締めて正装して熱く迎えてくれました。

病気なのに、どうして正装して迎えてくださるのだろう、と不思議に思いました。すると彼が言います、

「私は日本人を迎えるときは、いつも正装です。日本人は正装して応接されるだけの値打ちがあるからです。」

私が、日本に初めて行ったのは、戦後のことだった。当時、日本ではタンゴを聴くのは若い人が多かった

ところが、演奏会場の前列に、とてもタンゴを聴くように思えない年齢のおばあさんが座っていた。しかも、若い男の肖像写真を持っている。演奏会後、その和服を着た婦人が私に面会に来て、こう言った。

『この写真は、私の息子でございます。息子はあなたのファンで、いつもあなたの演奏をレコードやラジオで聴いていました。あなたが日本に来られるというニュースが入ったとき、生で演奏が聴けると、とても喜んであなたのお出でを楽しみにして待っていました。ところが、息子は結核にかかって、あなたの来られるのを待たずに死んでしまいました。あれほど待っていたのに、と思って、息子の写真を持ってきました』

私は、その話を聞いたとき頭をガンと打ちのめされたような気がした。

世界でアルゼンチン・タンゴを聴いてくれる国は多い。しかしこんな気持ちで聴いてくれるのは、日本だけだ。私はそれ以来、日本人と会うときには正装して迎えることにしている」

それを聞いて私は、ますますアルゼンチンが気に入りまして、ここに住むことにしたわけです。

それから一カ月後にカナーロは亡くなりました。

こちらは同映画に出演した らぷらた報知の高木一臣(たかぎかずおみ)さんです。

今年八十八歳、国営ラジオ放送RAEのアナウンサーは引退しましたが新聞社だけではなく、俳優活動も現役です

編集長の高木一臣さん。

アルゼンチンで現在、

唯一の日本語で書かれた新聞は

「らぷらた報知」です。

隻眼となっても日系社会に厳しく、優しい視線を送り続けている。

朝の五時から、国立放送局対外放送部のアナウンサーとして、アルゼンチンの情報を日本へ発信し続け、約四十年。

そして六十歳の時から俳優としても活躍、東洋マフィアの親分から、花屋までこなし、「テレビに出ていませんか」と街で聞かれることもしばしば。アルゼンチン俳優協会のメンバーでもある。

三足のわらじを履く生活を続ける高木さんだが、 「何が本職なのか、と聞かれればやはり新聞記者なんでしょうね」

一九五一年六月に「星光丸」で来亜した。満州帰りの二十六歳だった。

海外雄飛の野望を抱いて、というわけではなく「外国で何か見てやろうといった軽い気持ち」だった、と当時を振り返る。

アルゼンチンに来たのも、当時同国が外国人に門戸を開いていた、というだけで、他の国でもよかった。

「まあ、タンゴの国くらいは知ってましたけど」

在亜日系人の代表的職業である洗濯屋に間借りさせてもらいながら、仕事を探した。

三十分で辞めた花屋、

「日本人は信用できる」というオーナーに気に入られ、言葉も分からずマネージャーを務めた建築資材屋、

「現地採用をバカにするな」と辞表を叩きつけた日系商社ー。

仕事を変える間に学校に通って身につけた西語が身を助けた。

新聞広告で見た「対日本ラジオ放送の翻訳、アナウンサー募集」に応募し、採用される。

当初、仕事は夜だけだったので、アルバイト感覚で「らぷらた報知」に入社したのがコロニア新聞人としてのスタートだった。

しかし、当初から事は簡単ではなかった。入社前日、電話で話した当時の編集長が出社したら、亡くなっていた。

「びっくりしましたよね。でも、編集長の代役に社長が僕を指名したのには、再度びっくりですよ」

「私の何が社長の目に止まったのだろう」と高木さんは今でも首を傾げるが、もちろん社内は紛糾した。十年以上も務め、自他共に次期編集長と目される人ももちろんいた。

「その人がね、ある日系航空会社の支社長にインタビューするのに、その家族まで呼んで接待したんですよ。それがまた大金でね」

社長は激怒した。会社としてそんな金は出せない。無断で勝手なことをするなー。

「編集長が誰かを接待するのに、何の遠慮がいるのか」と抗弁したのに対し、

「お前を編集長にした覚えはない」と、社長は怒鳴りつけた。激高した彼は社長を殴った。もちろん即刻クビ。

「それで私にお鉢が回ってきた、「日本人は信用できる」というわけでね」と高木さんは笑う。

南米各国には100年前後の日本人移住の歴史があり、その時々に役割は違うが邦字紙というのは、日本の現状を伝え、移住社会の回覧版であり、そしてまた日系社会の啓蒙というオピニオンリーダー、もしくは意識改革の場でありました。

戦時中に敵国言語での媒体を禁止されて廃刊となった新聞の源流を受けて、戦後その統制が解けて、続けて三紙が創刊された新聞の中で「生き残った」のが「らぷらた報知」なのです。

当時、新垣善盛、比嘉栄一が発起人となり、1947年2月に発行の気運が出てきて、政府の許可が同年9月に出て、23名ほどの株主が集まり、翌年の1948年1月17日に第一号が発行されました。発起人の苗字から分かるように、沖縄県人の新聞と言っても過言ではありません。

というのも、当時も現在もアルゼンチンの日系社会の6割から7割を形成しているのは沖縄県系人である他、さらに、その当時、日本から沖縄が離脱するという運命に、在アルゼンチン邦人社会のアイデンティティがどうなるのか、という懸念がされたからです。

敗戦後、日本の、ひいては故郷の沖縄の各地の事情を伝えることが第一の使命となり、またこれからの日系社会の共存に向けて、在亜邦人間のニュース、そして、現地アルゼンチンのニュースを日本語で理解するための必要不可欠な媒体となりました。当時の戦後の日本は非常に悲惨であり、物資援助などの募集や連絡なども新聞で執り行われていたようです。

その後、日系社会の記念誌の編纂や、各種発行物、印刷物を担当としてきたし、教育のために、日系児童が通う日本語学校全体に向けての絵画コンクールの後援をするなど多様な事業展開を行いました。また、後の危機の前段階のように1965年7月、スペイン語版を週に一度導入することにし、新たな読者を獲得していきました。

しかしながら、日本の経済が発展するにつれ、ちょうど1980年代、アルゼンチンをハイパーインフレが襲い、多くの日本人とまずは日本語をよく理解する二世が日本へ出稼ぎに行くようになってしまい、読者の大幅減、人手不足の波と後継者問題にぶつかり、内地系であった「亜国日報」(1947年7月25日創刊)はとうとう1991年に廃刊となりました。

「らぷらた報知」も同様の運命をたどるかに思われましたが、出稼ぎで残された主婦をパートタイムで起用して危機を凌ぎました。さらに、今までの活字工労働からコンピュータ化への波にも、この女性たちが活躍することになりました。

1995年、「らぷらた報知」の紙面は完全にコンピュータ化されました。しかしながら、その記事を書く日本人日本語記者は、いまだに手書きで原稿です。もちろん、スペイン語文を書くのには、創刊時代から使っているタイプライターも健在です。

1998年には50周年を祝い、今年(2008年)は創刊60周年、これからもアルゼンチン日系社会のオピニオンリーダーとして続いていってほしいものですが、編集長の高木一臣さんはもう80歳過ぎです。他の記者さんや日本語スタッフも60歳以上。スペイン語版の記者さんたちは20代30代なのですが。。。火、木、土曜の週三回発行で約4,000部を最近は維持していますが、次は誰がやっていくのでしょうか。

こちらはラナシオン新聞での批評です。

先週は映画批評では辛口であり権威があるノティシアス誌には掲載三本のうちの一つとして乗っていました。

http://www.youtube.com/watch?v=iI4ZFd5dD4I